封面新闻记者 张杰易投投

十年前,敬一丹从央视退休,却并未淡出公众视野。她依然活跃于自媒体与写作领域,持续释放充沛的能量:参与制作视频节目《博物馆9分钟》,陆续出版《我遇到你》《那年那信》《床前明月光》《走过》等多部散文作品。

2025年8月24日,敬一丹来到成都,参观李劼人故居纪念馆,并在阅读推广人周东的主持下,于东门市井举办了一场读书分享会。她真诚而实在地分享了退休十年来的生活、学习新媒体的心路历程,以及对于年龄增长的思考。尽管今年已70岁,但积极汲取新知识的状态,令她看起来远比实际年龄年轻。谈到年龄,她坦言自己“真的一点不在乎”,态度淡然。她笑称,自己其实很早便进入“中年状态”:“我20多岁时就常被说‘成熟稳重’,一直欣赏中年之美。这个状态保持到现在,算是‘假装在中年’。”

敬一丹(右)与周东(左)在台上(主办方供图)

鼓励年轻人不要放弃等待

“感动中国”人物点亮我心

作为著名主持人,敬一丹以沉稳知性、亲和而富有洞察力的风格深入人心。她长期主持《焦点访谈》《东方时空》《感动中国》等重磅节目,是几代中国观众熟悉的“央视面孔”。多年来,她以记者与主持人的身份行走四方,记录时代变迁,笔耕不辍,先后出版《声音》《我遇到你》《那年那信》《走过》等多部著作,以细腻笔触连接个体记忆与时代脉络。

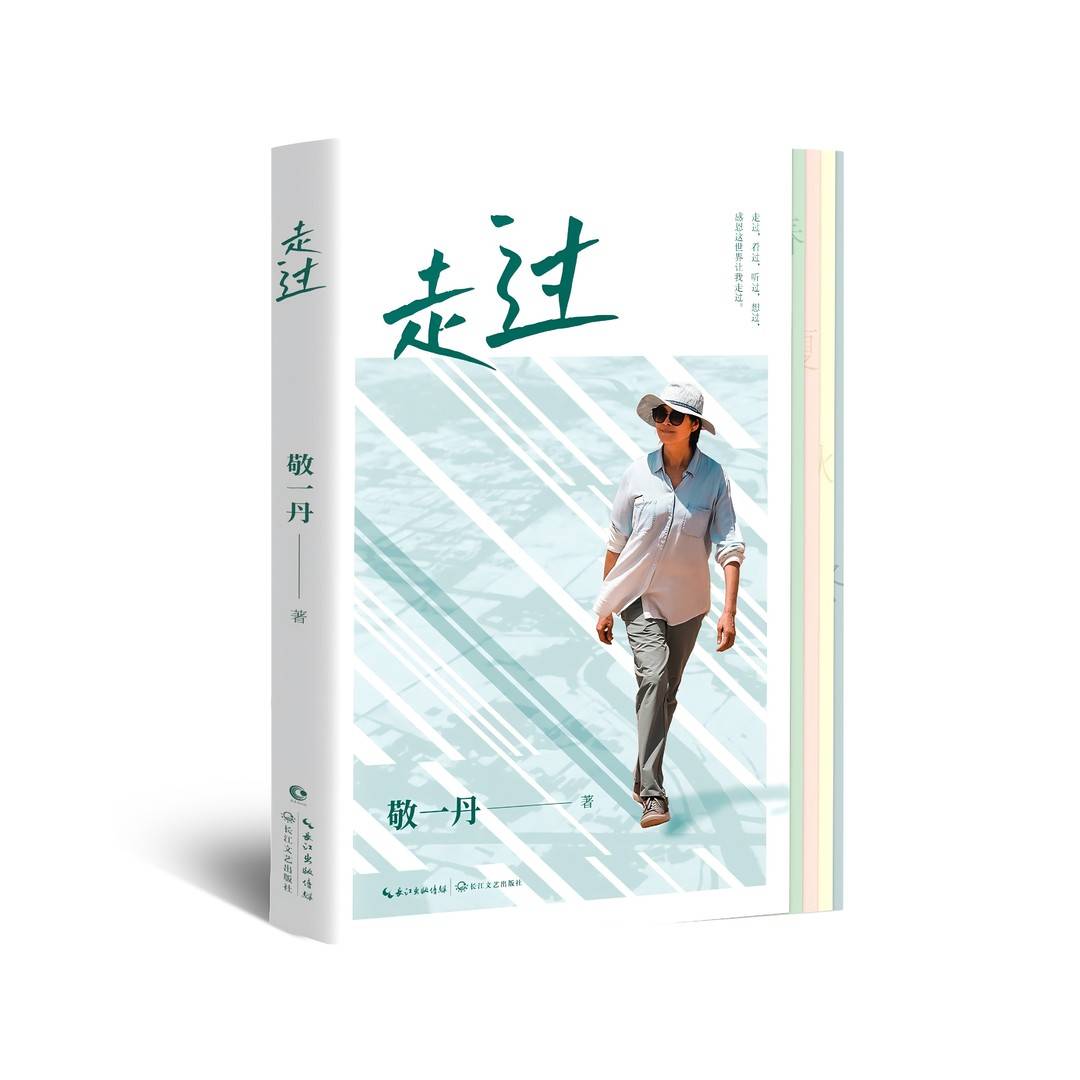

2025年6月,敬一丹最新散文集《走过》由长江文艺出版社出版。书中,她特别记录了自己走访全国各地特色小型博物馆、纪念馆的见闻与感悟——从萧红故居、海子纪念馆、伍连德纪念馆,到郭守敬纪念馆、传媒博物馆、普通话博物馆、皮影博物馆等。她表示,相比备受关注的大型博物馆,她更愿意通过自己的笔,让这些容易被忽略的小型文化场馆被更多人看见。

敬一丹作品《走过》易投投

此次来到成都,她也特别表达了对四川诸多特色小馆的欣赏,尤其是建川博物馆、皮影博物馆,以及成都体育大学校园内的中国古代体育博物馆,“我真的很想推荐给外国运动员多来看看,了解中国古代体育。”她还提到此次重点参观的李劼人故居,感慨道:“我第一次知道李劼人对杜甫草堂文献的贡献。下次再去杜甫草堂,感受一定会不同。”

敬一丹还回顾了自己多年媒体生涯中与川渝地区结下的深厚情谊,包括2008年在都江堰采访的经历、在宜宾的往事,以及她对于大江大河交汇处的特别钟爱,“我常在重庆朝天门看得出神,看嘉陵江与长江如何相汇。”

她以自身成长故事鼓励年轻人不要因挫折放弃,“要学会等待下一次机会。”她透露,自己早年曾因方言口音在播音路上感到自卑和迷茫,但老师的鼓励让她逐渐找到风格:“从内容出发,感情真挚,就是我的优势。”

敬一丹给读者签名(张杰摄影)

退休后,面对新媒体工作方式的转变,她一度不太适应,“以前录音设备很正式,现在一个手机就能完成。但我慢慢调整心态,发现效果也不错。”

总是温文尔雅、稳重得体的敬一丹也透露,自己也不是一直心情明媚,偶尔会有心情灰暗的时刻。她非常感恩有连续多年主持《感动中国》的人生经验,“每一年那些‘感动中国’的人物,都为我点亮心灵,给我继续相信的能力。”

对话敬一丹:“年轻人是我的老师”

走在李劼人故居纪念馆,敬一丹不禁赞叹:“这里气场真好。”在现场,封面新闻记者对她进行了深入采访。

封面新闻记者专访敬一丹(摄影:刘峥)

封面新闻:这么多年,您写作出版了好几本书,成为一名畅销书作家。请您分享一下您对阅读的感悟。

敬一丹:在我看来,阅读是人的一种生活方式,是获得精神营养的一种重要方式,让人潜移默化。很难说读了一本书就立刻会带来什么。阅读多了,自然会对你的表达、思考能力带来影响和提升。

封面新闻:作为资深电视人,您长期从事并且擅长影像与口语表达。您认为文字写作的独特价值是什么?

敬一丹:文字表达是非常基础的。图像虽高效直观,但文字的基础性作用不容忽略。我观察到,长期进行文字表达的人,往往逻辑更清晰,表达也更准确、鲜明、生动。

敬一丹(张杰摄影)

封面新闻:退休十年来您积极涉足新媒体,适应力非常强。这是如何做到的?

敬一丹:其实我对新事物接受挺慢的。幸好身边有很多年轻人,他们是我的老师。我有一个诀窍——平常我遇到一些自己弄不懂的、麻烦的技术上的事,我就攒着。等我遇到一个年轻人,就赶紧向他请教怎么解决。假如我身边没有年轻人,自己解决起来确实很吃力。

封面新闻:您刚刚在读书会上分享说,年龄对你来讲好像一点都不是问题。您退休10年了,还能保持这种高能量的活力,有什么秘诀吗?

敬一丹:关键还是要“顺应”。退休之后自然会有松弛感,但要留意捕捉那些让你兴奋的事物,并以珍惜之心对待。如果一味放松,就容易变成松懈。所以每当有了一点兴奋感,就要抓住它、珍惜它、使用它,这样才能保持好状态。

封面新闻:在李劼人故居纪念馆深入、详细了解李劼人的生平故事之后,有哪些让你印象、感触比较深的地方?

敬一丹:特别让我印象深刻也是很感兴趣的一个点是,李劼人先生除了是一名了不起的文学家之外,还曾经是一名报人。我突然就觉得,他离我们媒体人很近。我想,当时很多重要的新闻、有价值的资讯,应该通过他参与创办的报刊,传达给这个城市的市民。我甚至都很想看看那时候的报纸长什么样。这也引发我去思考,如今我们作为媒体人易投投,工作的价值与意义究竟何在。

恒汇证券提示:文章来自网络,不代表本站观点。